ゴルフをする人なら一度は憧れるホールインワン。

しかし、その達成に備えて「ホールインワン保険」に加入することは、本当に必要なのでしょうか。

「ばかばかしい」と感じる人も多く、日本特有の文化であることも指摘されています。

海外では、ホールインワンを達成すると仲間と喜びを分かち合う程度で終わることが一般的ですが、日本では祝賀会を開いたり記念品を配ったりする習慣があります。

そのため、高額な費用負担を避ける目的で保険に加入する人がいるのです。

しかし、近年では「ホールインワンを達成したのになぜ自分が出費するのか」「お祝い文化が時代に合わなくなってきている」といった声が増えています。

また、保険金を受け取るためには厳格な条件があり、申請が簡単ではない点も疑問視されています。

この記事では、ホールインワン保険がばかばかしいと言われる理由や、必要性の有無について詳しく解説します。

ゴルフを楽しむ上で、保険に加入するべきかどうかを判断するための参考にしてください。

- ホールインワン保険がばかばかしいと言われる理由

- 日本特有のホールインワンのお祝い文化と海外との違い

- ホールインワン保険のメリット・デメリット

- 近年のお祝い文化の変化と保険の必要性の見直し

ホールインワン保険は本当に必要?ばかばかしい理由とは

●ホールインワンに保険が必要と言われる理由

●ホールインワン達成後の証明は意外と厳しい

●ホールインワンを無視する選択肢はアリ?

●ホールインワンのお祝いはなぜ必要なのか

●ホールインワン保険をかけることのメリット・デメリット

ホールインワン保険は日本だけの文化なのか

ホールインワン保険は、日本独自の文化として広まっています。

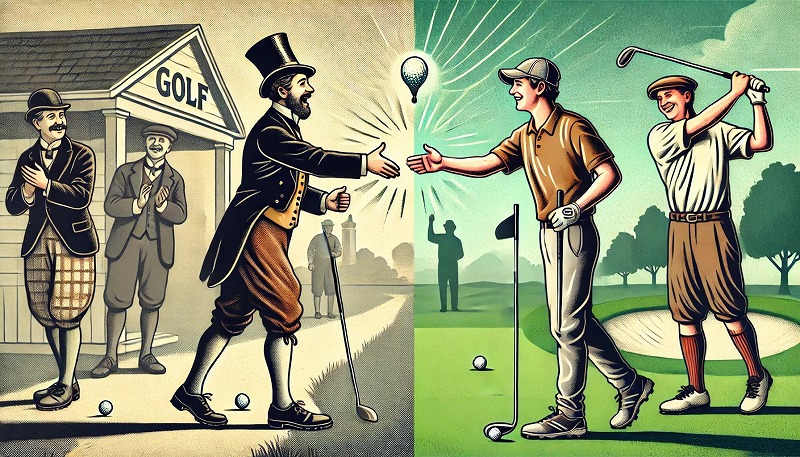

海外のゴルフ文化では、ホールインワンを達成した際に祝う習慣はありますが、日本のように達成者が高額な費用を負担し、周囲に振る舞うという慣習は一般的ではありません。

この習慣が生まれた背景には、日本の「お裾分け」や「厄払い」といった文化が関係しています。

日本では、結婚や出産、家を建てた際などに周囲へ贈り物をする風習があり、ホールインワンも同じ考え方のもとで祝われてきました。

ゴルフが普及するにつれて、ホールインワンを達成した際の費用負担が増え、それを補うために保険が登場したのです。

一方で、欧米ではホールインワンを達成すると、クラブハウスのバーで一杯奢る程度の習慣があるものの、日本のように豪華な記念品やパーティーを開くことはほとんどありません。

そのため、ホールインワン保険は海外ではあまり普及しておらず、日本特有のものといえます。

現在では、日本でもホールインワンのお祝いを簡略化する流れが出てきており、保険の必要性に疑問を持つ人も増えています。

ただし、ゴルフ文化の一部として根強く残っているため、完全になくなることは考えにくいでしょう。

ホールインワンに保険が必要と言われる理由

ホールインワン保険が必要とされる最大の理由は、達成者にかかる経済的負担です。

日本では、ホールインワンを達成すると、祝賀会を開いたり記念品を配ったりするのが一般的で、その費用が数十万円以上かかることもあります。

こうした負担を軽減するために、多くのゴルファーがホールインワン保険に加入しています。

また、ゴルフ場やコンペの規模によっては、ホールインワン達成者がプレー仲間だけでなく、クラブのメンバーや関係者にもお祝いをすることが求められるケースもあります。

そのため、事前に保険で備えておくことで、思わぬ出費を避けることができるのです。

ただし、近年ではホールインワンを達成してもお祝いをしない人も増えており、「本当に保険が必要なのか?」という声もあります。

特に、カジュアルなゴルフを楽しむ層にとっては、無理に高額なお祝いをすることなく、シンプルに記念を残すだけで十分だと考える人が増えてきています。

このように、ホールインワン保険の必要性は、個々の価値観やゴルフのプレースタイルによって異なります。

大々的に祝いたい人や、伝統的な形式を守りたい人にとっては有用な保険ですが、シンプルに楽しみたい人にとっては不要かもしれません。

ホールインワン達成後の証明は意外と厳しい

ホールインワンを達成した場合、保険金を受け取るには厳格な証明が求められます。

単に「自分が達成した」と申告するだけでは認められず、証拠となる書類や目撃者の証言が必要になります。

まず、ホールインワンを証明するためには、ゴルフ場が発行する「ホールインワン証明書」が必須です。

この証明書には、達成者の名前や達成日時、コースの情報が記載され、ゴルフ場の責任者や同伴者の署名も求められます。

特にセルフプレーの場合、第三者による目撃証言が必要になるため、目撃者がいなかった場合は証明が難しくなります。

さらに、保険会社によっては追加の条件を設けていることもあります。

例えば、「キャディ付きのプレーであること」「他の組のプレーヤーが目撃していること」「ラウンド後にコース管理者へ報告していること」などです。

証拠として、動画や写真を求められるケースもあるため、ホールインワンの瞬間を記録しておくことが推奨されます。

このように、ホールインワンの証明は決して簡単ではありません。

証明できなければ保険金を受け取ることができないため、事前に自分が加入している保険の条件を確認しておくことが重要です。

ホールインワンを無視する選択肢はアリ?

ホールインワンを達成しても、それを無視するという選択肢はあります。

特に最近では、ホールインワンに伴う高額なお祝いを避けるために、意図的に話題にしないゴルファーも増えています。

ゴルフ場の規則としてお祝いが義務化されているわけではなく、達成者の自由に決められるからです。

ただし、無視することで周囲との関係に影響が出る可能性もあります。

例えば、同伴者がホールインワンの話題を広めてしまうと、後から「なぜお祝いしないのか?」と問われることも考えられます。

また、伝統的なゴルフクラブでは、ホールインワンを公表しないことがマナー違反と見なされる場合もあります。

一方で、カジュアルなゴルフ仲間同士や、仕事関係のプレーであれば、「お祝いをしない」という選択肢も受け入れられやすいでしょう。

特に近年は、ホールインワンのお祝い文化そのものを見直す動きが出てきており、無理にお祝いをする必要はないという考え方も浸透しつつあります。

ホールインワンのお祝いはなぜ必要なのか

ホールインワンのお祝いが行われる理由には、日本独特の文化や考え方が関係しています。

古くから、日本には「幸運は分け合うべき」「大きな幸運の後には厄が来る」という考え方があり、それがゴルフにも影響を与えています。

ホールインワンの達成者が周囲に振る舞うのは、この幸運を分け合い、厄を払うための習慣の一環とされています。

また、ゴルフは社交的なスポーツでもあるため、ホールインワンを達成した際には「お祝いの場を設けることで仲間との関係を深める」という目的もあります。

特にゴルフ場やクラブのメンバーシップ制が強い場所では、この慣習が色濃く残っており、お祝いをしないことがマナー違反と捉えられることもあります。

しかし、現代ではこの考え方に疑問を持つ人も増えています。

お祝いにかかる費用が高額であること、個人の価値観が多様化していることなどがその理由です。

そのため、従来の形式にこだわらず、簡単な記念品を渡したり、小規模な食事会で済ませたりする人も増えてきました。

お祝いの形は人それぞれであり、達成者が無理なく実施できる範囲で行うことが重要です。

ホールインワン保険をかけることのメリット・デメリット

ホールインワン保険には、費用の負担を軽減するというメリットがあります。

日本では、ホールインワンを達成すると祝賀会の開催や記念品の贈呈が一般的ですが、これには数十万円単位の出費が発生することもあります。

保険に加入していれば、その費用をカバーできるため、経済的な負担を気にせずにお祝いができる点が大きな利点です。

また、会社の接待ゴルフやコンペなど、特定の状況ではホールインワンのお祝いが避けられないケースもあります。

このような場合、事前に保険に入っておくことで、急な出費に対応しやすくなります。

特に、ゴルフを頻繁にプレーする人にとっては、万が一の備えとして有効でしょう。

一方で、ホールインワンの確率は非常に低く、ほとんどのゴルファーにとっては「一生に一度あるかないか」の出来事です。

そのため、長年保険料を支払い続けても、結局一度も利用しないまま終わる可能性もあります。

また、ホールインワン保険の適用条件は厳しく、証明書や目撃者の署名が必要になるため、条件を満たせずに保険金が受け取れないケースもあります。

このように、ホールインワン保険は「お祝いの負担を軽減できる」というメリットがある一方で、「そもそも必要なのか?」と疑問視されることも少なくありません。

特に、最近ではホールインワンのお祝い文化自体が見直されており、保険の必要性を感じない人も増えているため、自分のプレースタイルや価値観に合った判断をすることが大切です。

ホールインワン保険は無駄?ばかばかしいと言われる背景

●ホールインワンのお祝いの相場はいくら?

●ホールインワンのお祝いにお返しは必要なのか

●ホールインワン保険に入らない人の考え方

●ホールインワン文化の今後の変化と必要性

ホールインワンのお祝いをしないのはマナー違反?

ホールインワンを達成した際にお祝いをしないことは、必ずしもマナー違反ではありません。

しかし、ゴルフの伝統的な慣習として、多くの人が何らかの形でお祝いをすることが一般的です。

特に、長年ゴルフを楽しんでいる人や、クラブメンバー同士のつながりが強い環境では、お祝いをするのが「暗黙の了解」となっている場合もあります。

一方で、最近ではホールインワンのお祝いを簡略化する動きも見られます。

高額な祝賀会や記念品を用意することが負担に感じる人が増えており、身近な人とささやかな食事会を開くだけで済ませるケースも少なくありません。

さらに、カジュアルにゴルフを楽しむ人々の間では、ホールインワンを達成しても特別な対応をせず、シンプルに喜びを共有するだけという考え方も広がっています。

重要なのは、周囲との関係やプレースタイルに合わせて、お祝いの有無を判断することです。

もし、お祝いをしない選択をする場合は、同伴者や関係者に事前に伝えておくと、後から「なぜ何もしないのか?」と気まずい思いをすることも避けられるでしょう。

ホールインワンのお祝いの相場はいくら?

ホールインワンのお祝いにかかる費用は、祝賀会の規模や記念品の内容によって大きく異なります。

一般的な相場として、祝賀会を開く場合は10万円~30万円、記念品を配る場合は1人あたり1,000円~3,000円が目安とされています。

祝賀会の費用は、会場の選択や招待する人数によって大きく変動します。

例えば、高級レストランやホテルで盛大にパーティーを開く場合は、数十万円以上かかることもあります。

一方で、身近な友人やゴルフ仲間と食事を楽しむ程度であれば、1人あたり5,000円~10,000円程度の負担で済ませることも可能です。

記念品については、ゴルフボールやマーカー、タオルなど、実用的なアイテムが選ばれることが多く、価格も比較的抑えられます。

また、カタログギフトを利用することで、受け取る側が自由に選べるようにするケースも増えています。

このように、ホールインワンのお祝いにかかる費用は幅広いため、無理のない範囲で行うことが大切です。

最近では、簡単な記念品を渡すだけで済ませる人も多く、必ずしも高額な出費が必要というわけではありません。

ホールインワンのお祝いにお返しは必要なのか

ホールインワンを達成した際に「お返し」が必要かどうかは、状況によって異なります。

基本的には、ホールインワン達成者が祝賀会を開いたり、記念品を贈ったりするのが一般的な流れであり、祝ってもらう側がさらにお返しをするケースは少ないです。

ただし、祝賀会や記念品を受け取った人が、自発的に「お祝いのお礼」として小さなギフトを渡すことはあります。

例えば、ゴルフ関連のちょっとしたアイテムや、お酒・お菓子などをプレゼントすることで、感謝の気持ちを伝えることができます。

このようなお返しは必須ではありませんが、相手との関係性を考えて判断すると良いでしょう。

また、祝賀会に招かれた場合、一般的な食事会と同様に「手ぶらでは行かない」方が良いとされています。

参加者が少額のギフトを持参したり、幹事役の人に一部の費用を負担したりすることはマナーとして受け入れられています。

ホールインワンのお祝いに関するマナーは、時代とともに変化しています。

従来の形式にとらわれず、自分に合った方法で喜びを共有することが、最も大切なポイントです。

ホールインワン保険に入らない人の考え方

ホールインワン保険に入らない人の多くは、「必要性が低い」と考えています。

ホールインワンの確率は非常に低く、多くのゴルファーにとって一生に一度あるかないかの出来事です。

そのため、毎年保険料を支払っても、結局は一度も使わずに終わる可能性が高いと感じる人が多いのです。

また、ホールインワンを達成した際に必ずお祝いをするわけではないという点も、保険に入らない理由の一つです。

特に最近では、盛大な祝賀会を開いたり、高額な記念品を配ったりする文化が薄れつつあります。

小規模な食事会や簡単な記念品だけで済ませるのであれば、保険に頼る必要はないと考える人が増えています。

さらに、保険金の受け取りには厳格な条件があることも、加入を避ける理由の一つです。

ホールインワンを証明するためには、ゴルフ場の証明書や目撃者の署名が必要になります。

特にセルフプレーの場合、第三者の証言が求められることがあり、条件を満たせないケースもあります。

こうしたハードルの高さを知り、わざわざ保険に加入する必要はないと判断する人も少なくありません。

このように、ホールインワン保険に入らない人は、「確率の低さ」「お祝いの簡素化」「保険適用の難しさ」を理由に、自分にとって不要だと考えているのです。

ホールインワン文化の今後の変化と必要性

ホールインワン文化は時代とともに変化しつつあり、今後はよりシンプルな形へと移行する可能性が高いです。

かつては盛大な祝賀会や高額な記念品の贈呈が一般的でしたが、近年では経済的負担や価値観の変化から、このような習慣を見直す動きが広がっています。

特に、若い世代のゴルファーは「形式的なお祝いよりも、自分自身の達成を楽しむことが重要」と考える傾向にあります。

そのため、ホールインワンの達成をSNSで報告するだけで満足する人や、記念品を用意せずシンプルに喜ぶ人も増えています。

ゴルフ人口の高齢化が進む中で、新しい価値観を持つプレーヤーが増えることにより、従来の習慣が変わる可能性は十分にあるでしょう。

一方で、ホールインワン文化が完全になくなるわけではありません。

ゴルフが社交的なスポーツである以上、仲間と喜びを分かち合うことは今後も続くと考えられます。

ただし、その形は変わり、豪華なパーティーではなく、ささやかな食事会や個人的な記念品の作成といった、よりカジュアルな方法が主流になるかもしれません。

また、ホールインワン保険の必要性も今後変わる可能性があります。

お祝いのスタイルがシンプルになることで、高額な費用をカバーするための保険が不要と考える人が増えるかもしれません。

一方で、個人の選択肢として、安心してお祝いをしたい人のために保険が残ることも考えられます。

このように、ホールインワン文化は時代とともに変化しながらも、ゴルフの楽しみの一部として何らかの形で残っていくでしょう。

今後は、それぞれのプレースタイルに合わせた柔軟な祝い方が一般的になるかもしれません。

ホールインワン保険がばかばかしいと言われる理由と現状まとめ

記事のポイントをまとめます。

- ホールインワン保険は日本独自の文化であり、海外ではほとんど普及していない

- 日本ではホールインワン達成者が高額なお祝いを負担する習慣がある

- 「厄払い」や「幸運のお裾分け」といった日本特有の考え方が関係している

- 欧米ではホールインワンを祝う文化はあるが、簡単な奢り程度で済む

- 保険の最大の目的は、達成者の経済的負担を軽減すること

- 祝賀会や記念品の費用が数十万円以上かかることも珍しくない

- 最近はお祝いをしない選択をする人も増えている

- 保険金を受け取るための証明が厳しく、条件を満たせないケースもある

- セルフプレーでは目撃者の証言がないと証明が難しくなる

- 伝統的なゴルフクラブでは、お祝いをしないことがマナー違反と見なされることもある

- カジュアルなプレーではホールインワンを無視する選択肢も受け入れられやすい

- お祝いの費用相場は祝賀会で10万円~30万円、記念品は1人あたり1,000円~3,000円

- 保険料を払い続けても、ホールインワンを達成しない限り無駄になる

- ホールインワン文化は簡略化の傾向が強まり、保険の必要性も薄れつつある

- 今後はシンプルな祝い方が主流となり、高額な出費を伴う習慣は減少すると考えられる